3rd:熱設計実践編~デバイス・基板の熱設計

#伝熱工学#熱流体#熱対策#熱設計

1日間~3日間

~熱によって壊れないものづくりの基礎を学ぶ~

演習と事例で学ぶ~実践!熱設計

電動化、部品の小型化、高集積化など今やものづくりにおいて避けては通れない熱の問題。 本講座では、伝熱工学の基礎から筐体機器の熱対策、基板熱設計の具体的な手法まで、事例紹介や演習を多数交えながら実践的な内容を学びます。

「デバイス・基板の熱設計」では、半導体デバイスやプリント基板などの熱設計について具体的な手法を詳しく解説すると共に、温度測定についても解説します。

- 学習ポイント

・デバイスの熱特性、熱対策について学ぶ

・基板の熱設計、熱対策について学ぶ

・ヒートシンク/ヒートパイプの特性と活用について学ぶ

・精度の良い温度測定手法について学ぶ

| 担当講師 | 株式会社サーマルデザインラボ 国峯 尚樹 氏 |

| 対象者 | ・回路設計担当者、これから熱設計を始めたい方 ・回路設計者とコミュニケーションを取る方 ・温度測定について理解を深めたい方 ・伝熱工学の基礎知識はお持ちの方 |

| 講座レベル | 基礎~実践 |

※基礎知識から学びたい方は先に「熱設計と伝熱工学の基礎」を受講ください。

※機器筐体の熱設計にてついて学びたい方は「機器筐体の熱設計」を受講ください。

| 時間 | 内容 |

| 10:00~11:00 | 1.部品の小型化と熱設計の変遷 |

| 機器の進歩と熱設計 半導体集積度の増加によって「熱の集中」が進んだ 部品の小型化により「基板放熱」が主体に 基板熱設計が重要な理由 半導体パッケージは小型化/多ピン化が進む 部品の熱対策は3つ 分類すると7つの方法にわかれる | |

| 11:00~11:30 | 2.半導体デバイスの熱特性 |

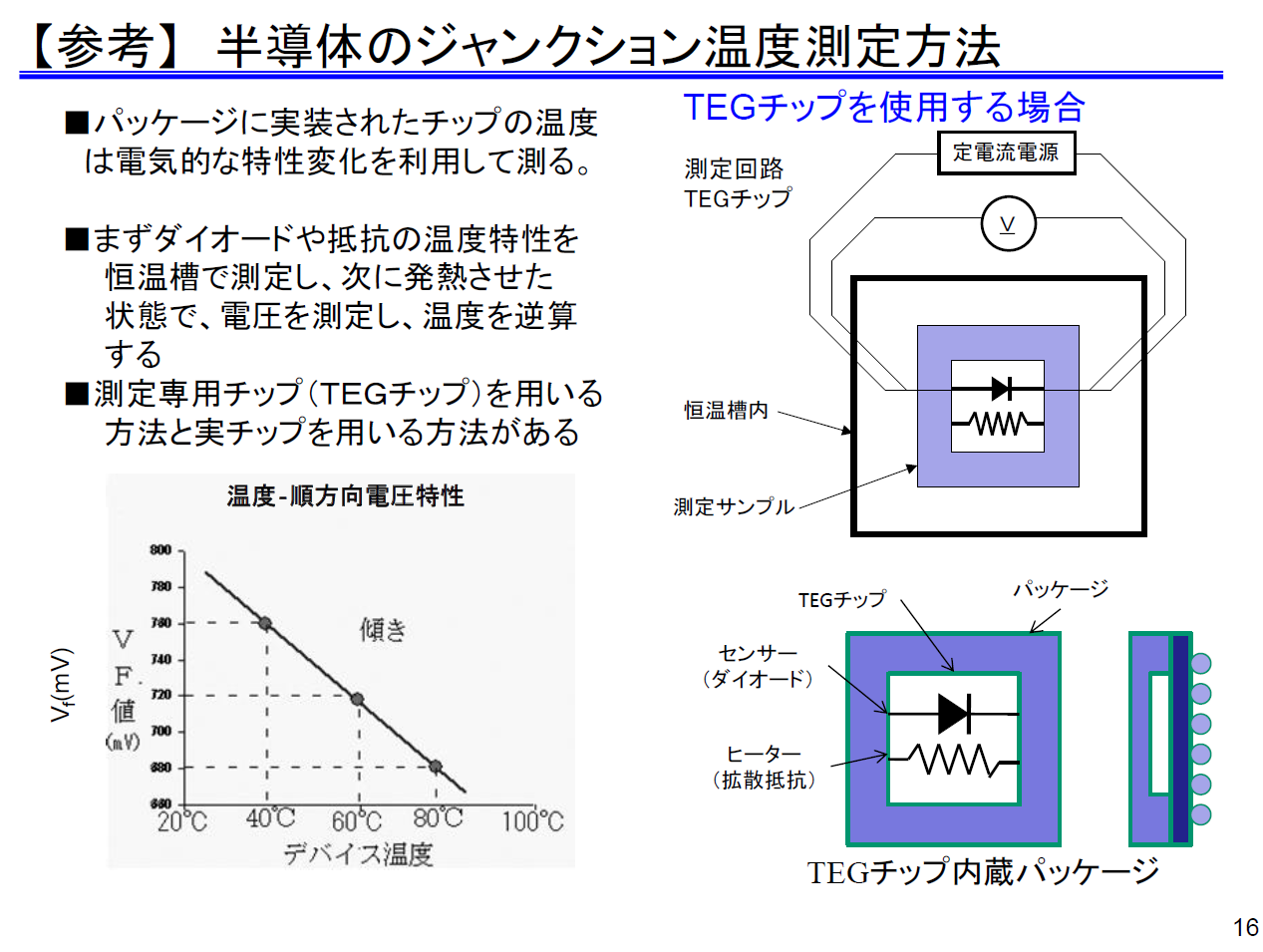

| 部品のデータシートの見方 チップ温度の推定 部品の熱特性の表現 【参考】半導体のジャンクション温度測定方法 熱抵抗/パラメータの使い分け 熱抵抗がわからなければ 基板への放熱しやすさが変わる要因 | |

| 11:30~12:00 | 3.部品の発熱量 |

| 発熱量を正確に予測することは難しい パワーデバイスの発熱量は 発熱量測定装置 発熱量予測ツール(Thermocalc) | |

| 13:00~14:00 | 4.プリント基板の熱設計手順 |

| 高熱伝導基板では部品温度は「〇〇」に支配される 異方性等価熱伝導率の計算 【補足】熱流束と平均温度上昇の関係 多層基板の温度管理 【補足】「熱抵抗」で考えると「仕様」から「構造」を導ける 部品の危険度を熱抵抗で評価する方法 目標熱抵抗と単体熱抵抗の比較で危険な部品を見つけ出す 熱抵抗による「部品仕分け」のツール例 熱対策マップで部品を4分類する 基板放熱部品に必要な放熱スペースを見積もる 【部品の仕分け演習】危ない部品を見つける(1)~(3) | |

| 14:00~15:00 | 5.プリント基板の熱対策 |

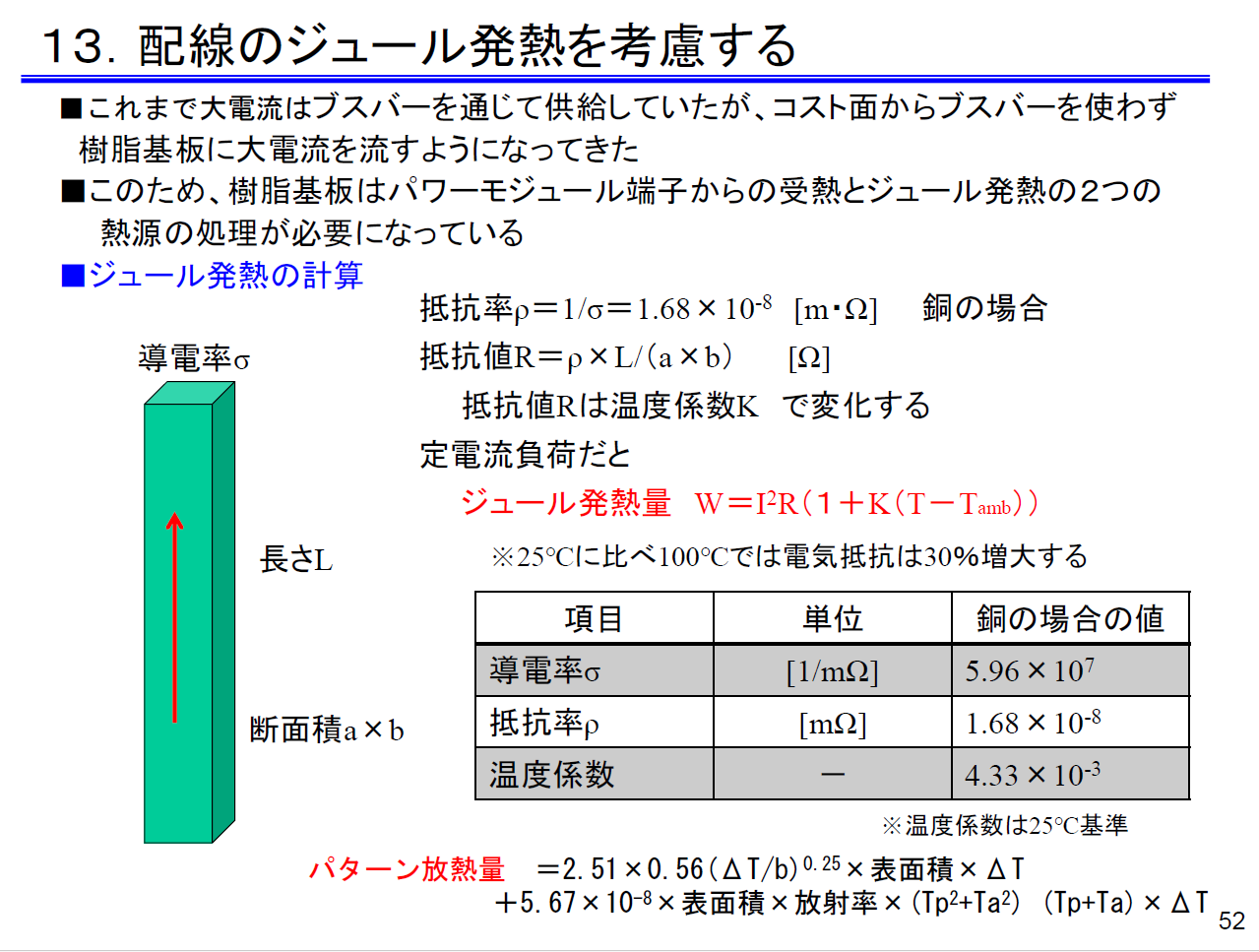

| 小型熱源の熱の拡散方法 放熱パターンとサーマルビアを活用する 部品間の相互影響は「重ね合わせの理」に従う 熱の広がり(すそ野)の広さ 山(温度)の高さは〇〇に比例する 部品間の伝熱経路を把握 低熱伝導基板の特徴とやってはいけないこと 高熱伝導基板では風上・風下は無関係 考慮すべき配線のジュール発熱 配線パターンの温度実測値比較、設計基準(MIL Spec) 高周波電流で効くもの | |

| 15:00~15:45 | 6.ヒートシンク |

| 各種冷却部品とその役割 ヒートシンクの種類と性能(熱抵抗) 製造方法から見たヒートシンクの多様化 高発熱デバイスはヒートシンク/ファンで冷却 自然空冷ヒートシンクの向きと熱抵抗 フィンの傾斜角度と熱抵抗 【HS演習】自然空冷ヒートシンクの設計①~② | |

| 15:45~16:15 | 7.ヒートパイプ |

| ヒートパイプの動作原理 ヒートパイプの役割 薄型化が進むヒートパイプ ヒートパイプはトップヒートにならないよう実装する ヒートパイプの使用例①~③ ヒートパイプからベーパーチャンバーへ スマホに使われる薄型ベーパーチャンバ― | |

| 16:15~17:00 | 8. 精度のよい温度測定 |

| 小型部品は測り方によって温度が大きく異なる さまざまな熱電対の測定誤差原因、測定誤差例①~② 【参考】熱電対の種類と精度(JIS規格) 恒温槽試験での注意点 サーモグラフィーの測定原理、分解能測定治具 放射率の簡易測定方法 温度測定精度向上のポイント 熱流や熱伝達率を直接測る(熱流センサー) 温度測定ではわからないことが熱流束測定でわかる 熱流束で発熱量と放熱量を把握する |

※時間配分は進行状況により変更となる可能性がございます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。