2nd:熱設計実践編~機器筐体の熱設計

#伝熱工学#熱流体#熱対策#熱設計

1日間~3日間

~熱によって壊れないものづくりの基礎を学ぶ~

演習と事例で学ぶ~実践!熱設計

電動化、部品の小型化、高集積化など今やものづくりにおいて避けては通れない熱の問題。

本講座では、伝熱工学の基礎から筐体機器の熱対策、基板熱設計の具体的な手法まで、事例紹介や演習を多数交えながら実践的な内容を学びます。

3日間構成となっていますが、ご自身のスキルや担当業務に合わせて選択して受講可能です。

こちらの機器筐体の熱設計編では主にメカ設計者を対象として、熱対策を実施する際のポイントについて具体的に解説します。

- 学習ポイント

・機器筐体の熱設計における基本的な手法を学ぶ

・放熱材料について学ぶ

・ヒートシンクの設計ポイントについて学ぶ

| 担当講師 | 株式会社サーマルデザインラボ 国峯 尚樹 氏 |

| 対象者 | ・メカ系熱設計担当者 ・メカ系熱設計者とコミュニケーションを取る方 ・筐体設計における熱対策/熱設計のコツ、ポイントを知りたい方 ・伝熱工学の基礎知識はお持ちの方 |

| 講座レベル | 基礎~実践 |

※基礎知識から学びたい方は先に「熱設計と伝熱工学の基礎」を受講ください。

※デバイス・基板の熱設計にてついて学びたい方は「デバイス・基板の熱設計」を受講ください。

| 時間 | 内容 |

| 10:00~10:30 | 1.熱設計のトレンドと熱による不具合 |

| 機器の進歩と熱設計 熱による不具合①~⑤ EVでは冷却だけでなく「〇〇」も重要 | |

| 10:30~11:30 | 2.電子機器の放熱経路 |

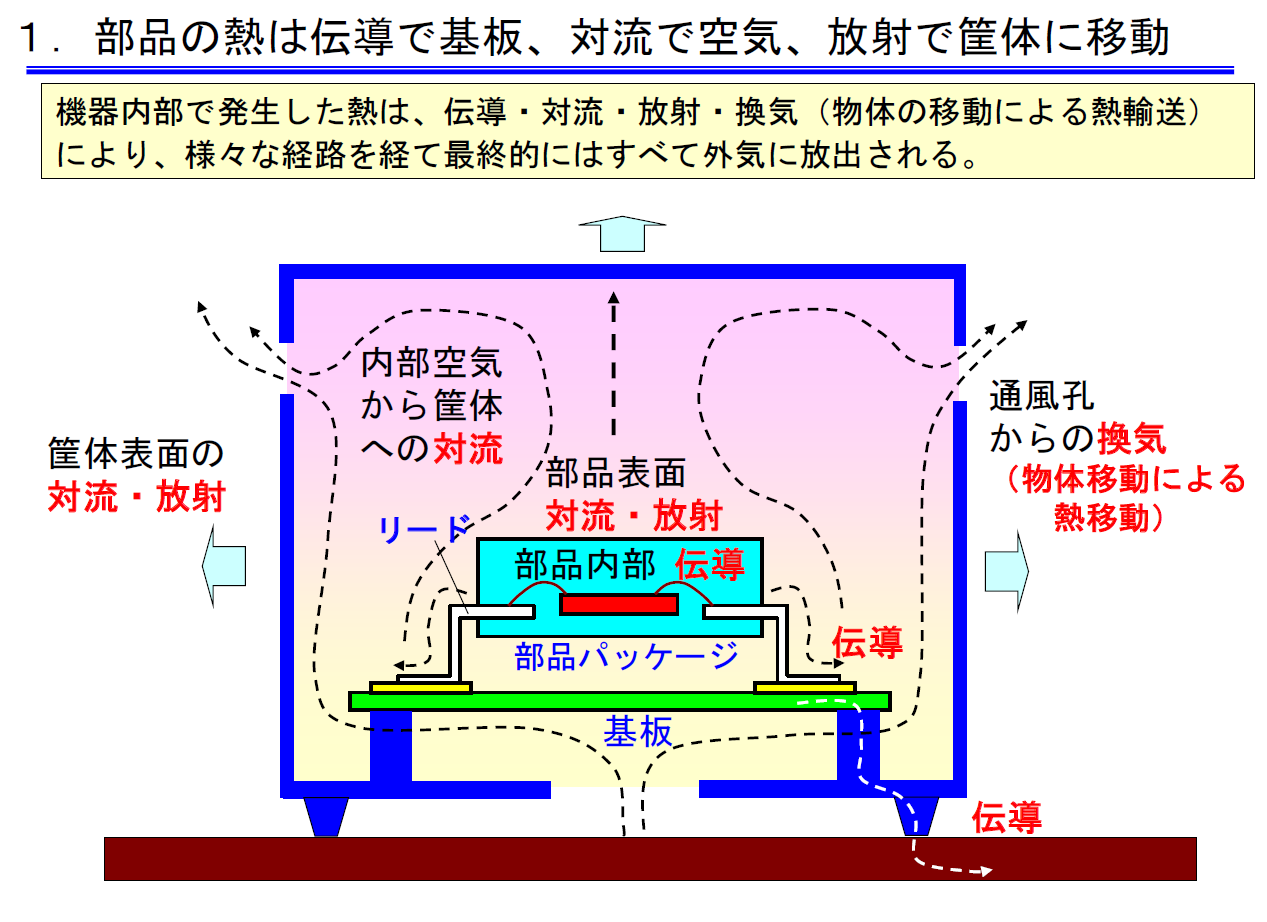

| 部品の熱は伝導で基板、対流で空気、放射で筐体に移動 機器の主放熱経路は2つ 電子機器の熱対策は3つ 機器冷却方式の変遷 | |

| 11:30~13:30 (12時~13時は昼休み) | 3.自然空冷機器の熱設計の常套手段 |

| 自然空冷機器に必要な通風口面積 【xls演習】必要な通風孔面積の計算 排気口と吸気口はどのように決まるか? 熱源がたくさんある場合 排気口は位置が大切 通風口の面積とは スリット幅が狭くなると 吸排気口設置に必要なもの | |

| 13:30~14:00 | 4.自然空冷密閉機器 |

| 自由空間比率が小さい機器の放熱 自由空間が少ない密閉機器の放熱 【xls演習】密閉機器の限界消費電力計算 スマホの放熱ルート | |

| 14:00~15:00 | 5.密閉筐体に不可欠な放熱材料 |

| 筐体放熱の2つのルート 多様化するTIMをどのように使い分けるか? 各種TIMの特徴と選定上の注意点、評価項目 液体金属グリースとその実力 TIMのCAE解析モデル化方法 TIMの信頼性評価 対策例1~3 | |

| 15:00~16:00 | 6.強制空冷機器の熱設計 |

| ファン特性と動作点、分類、役割 換気扇:ファンの選び方 【xls演習】必要換気風量の計算 吸排気口から通風抵抗カーブを概算する方法 ファンを扇風機として使う① ~② ファンの風量を低下させないために PULL型かPUSH型か? メリット/デメリット ファンはどこで動作させるか <参考>MacBookに見るハイブリッド冷却 | |

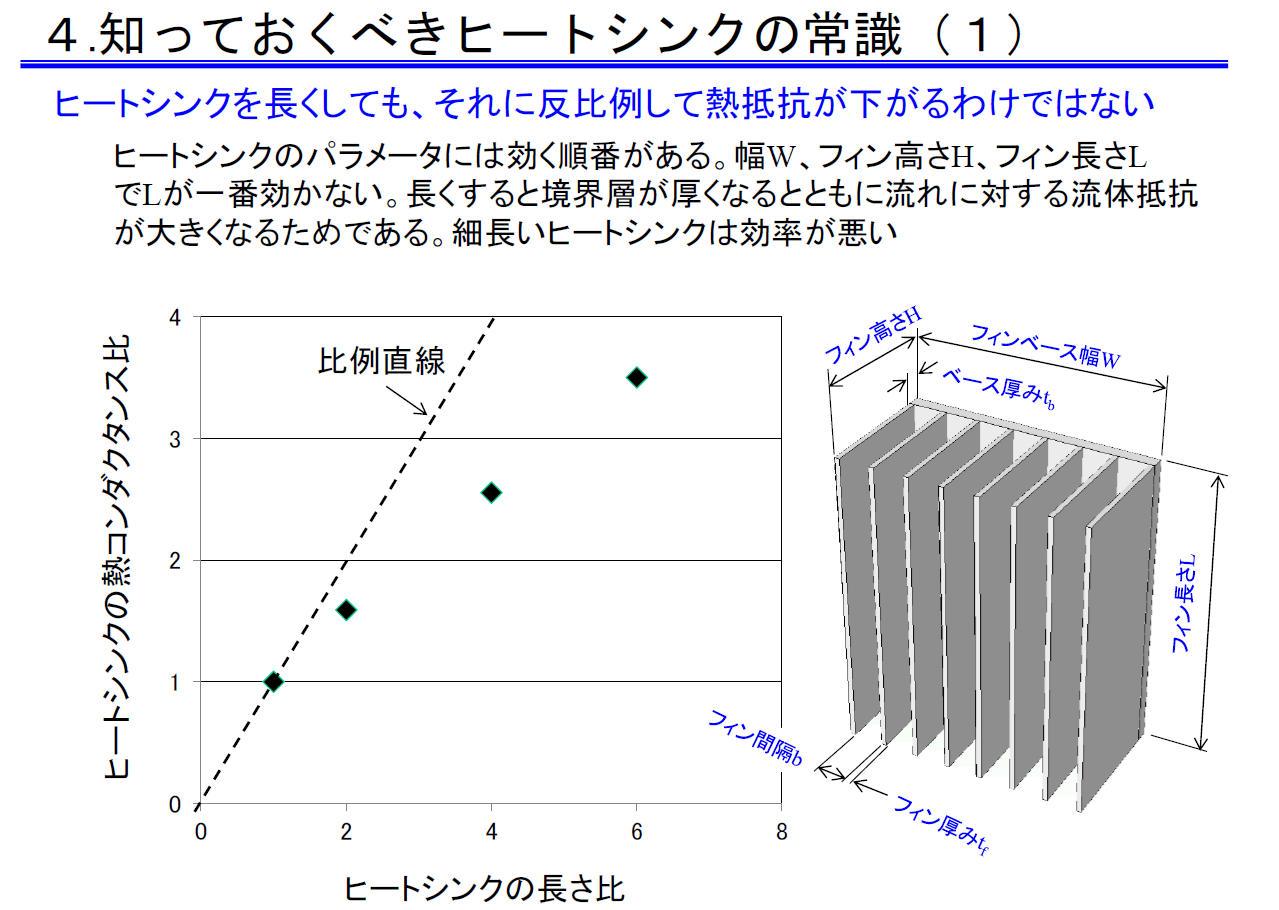

| 16:00~17:00 | 7.ヒートシンクの設計ポイント |

| 自然空冷ヒートシンクの設計・選定手順 目標熱抵抗の決定 知っておくべきヒートシンクの常識1~3 強制空冷ヒートシンクの設計手順、包絡体積グラフ、注意事項 |

※時間配分は進行状況により変更となる可能性がございます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。